朱建军:意象对话团队的“个案概念化情结”

简介

简介

这里,我想对这个“情结”做一点分析,希望对意象对话团队的成员有所启发。

首先,我先简要阐述一下关于个案概念化的基本问题:

什么是个案概念化?

意象对话能不能进行个案概念化?

意象对话是不是必须要做个案概念化?

01什么是个案概念化

个案概念化是精神分析学派最早提出的一个术语,后来其他心理咨询与治疗流派也有一些使用了这个术语。它的基本意思大致就是,按照某种心理咨询理论对来访者的问题做一个理论假设。来访者可能是什么样的人?他的问题是什么?有可能是什么原因导致了他的问题?怎么做咨询可以比较好。换句话说,所谓个案概念化,就是用某种理论中的概念,对来访者作评估,并据此来初步确定咨询计划。或者更简单地说,就是用“概念”来理解“个案”。

02意象对话能不能进行个案概念化

意象对话心理咨询是不是可以进行个案概念化呢?可以。

要进行个案概念化,前提是这种心理咨询有自己的心理咨询理论,有自己的术语体系,而自己的这些术语是可以用逻辑清晰表达的。如果某个心理咨询技术背后没有自己的术语和理论体系,它就没有办法用自己的理论进行个案概念化,而只能借用其他的理论来进行个案概念化。

意象对话有没有理论?有没有自己的术语体系呢?当然是有的。《意象对话心理治疗》就是意象对话的理论性著作,之后的《意象对话临床技术汇总》《意象对话临床操作指南》等书之中,也都有意象对话的理论表述。意象对话有自己的一系列术语,“意象”“子人格”“面对”“软泥状态”……等都是意象对话独有的术语。意象对话也和其他流派共享一些术语比如“情结”“共情”“抑郁”等等。

只要我们使用意象对话的理论来理解来访者,并用包含意象对话术语的心理学术语来表达这个理解,我们所做的事情就是个案概念化。个案概念化做的好或不好,取决于具体人的水平,但是做个案概念化,那是很简单的。比如,意象对话学员接了一个咨询,做了几次咨询后,总结说:“这个来访者很抑郁,他早期受到过创伤,他的意象中有很多死亡象征,我需要先给他一些支持,然后让他自己慢慢去面对这些负性能量。”这个总结就是一个个案概念化。

03意象对话是不是必须要做个案概念化

虽然意象对话有能力做个案概念化,但是严格说,意象对话并不是必须要做个案概念化。

因为个案概念化是用“概念”来理解来访者,也就是说个案概念化是用逻辑思维来理解来访者。意象对话心理咨询,可以用逻辑思维,但不是必须用逻辑思维,也可以——而且主要是——用原始认知来进行认知的。所以,意象对话可以用原始认知的方式来理解来访者。这就不是“个案概念化”而是“个案意象化”。

比如,意象对话可以不用把某个来访者界定为“抑郁问题”,而只是用一个意象来表达来访者的问题:“这个来访者的主导子人格是一只善良但是胆小的羊,活在一群狼的周围,所以每天惶惶不安,最后想着就死了算了。”这就是个案意象化。

借助个案意象化,心理咨询师也可以理解来访者,也可以计划下一步的心理咨询“也许第一步,需要让羊找到一个躲避狼的山洞?”

做心理咨询,要理解来访者是必须的,要对来访者情况作评估是必须的,有个咨询的大致计划也是必须的,但是个案概念化不是必须的,个案意象化也是可以的——如果有别的流派的专家说个案概念化是必须的,那可能是因为他们不懂得怎么用意象来认知。

04个案概念化是怎么成为意象对话团队的问题的

在一开始,我和其他老师都没有在意象对话教学中,使用“个案概念化”这个词,因为我们觉得这个术语不是必须的。我们通常只是用“评估一下”或“做个诊断”等词来表达这个意思。这个词是别的学派——精神分析派——的术语,其实我们不去讲也没有什么关系。

之所以后来出现问题,是因为一个原意象对话学员,后来去学习了其他心理咨询流派。在和意象对话成员进行学术性辩论的时候,质问意象对话成员懂不懂“个案概念化”,并暗示出不懂个案概念化是“水平低”的表现。

被质疑的意象对话成员,当时的确不知道“个案概念化”这个词是什么意思,所以感到被“击中”了,于是体验到了“创伤”。其他一些意象对话学员,发现自己也不懂“个案概念化”,也同样因此而感到有些心虚,于是也受到了“刺激”。

之后,个案概念化,似乎就成为了部分意象对话成员的“伤口”,一被触及,就会激发内心中的自卑感。

意象对话研究中心,在理事长的带领下,也做了一些工作如讲授意象对话个案概念化的技术,统一定义意象对话的术语。这些工作,对减少意象对话部分成员的不安,起到了一定的作用。但是,这个情结至今并没有被完全化解。“个案概念化”这个词,依旧是部分人内心中的一个“一碰就疼的伤口”。

05这个情结背后是什么

为什么“个案概念化”这个词,被某一个人用攻击性的态度说出来,就带来了这么大的影响呢?

背后,实际上是部分意象对话成员的“学术自卑感”。

意象对话的成员,和精神分析等学派的成员相比,出身于“心理学”院系科班的人数比较少。从一个方面来说,这说明意象对话可以对更多的人有益,意象对话有能力可以把“非科班”出身的学员,培养成为和“科班”的人一样优秀的心理咨询师。但从另一个方面来说,非科班的人,因其弱势地位,比较容易有自卑感。

因此,当一个“科班心理学”的人,用某个专业术语当武器,攻击意象对话成员的水平不高,我们的意象对话成员,内心中的自卑感就会被激起。“人家说的这个词我不知道,这是不是说明我很差啊”,这就成为了意象对话部分学员的担心。

如果你有自信,那么你也许可以说:“用这个术语来攻击我,也许反而是他自卑感的表现,因为他虽然学了很多术语和理论,但是解决心理问题的实际能力,也许还是我比他高?”

意象对话学派的成员,不懂某个精神分析的术语,这实际上并不是什么问题。就好比武当派的成员,不会打少林罗汉拳——这有问题吗?

意象对话学派的成员不懂个案概念化这个词是什么意思,精神分析派的成员也不知道“子人格”是什么意思啊,如果你反问一个精神分析派的成员,“你知道什么是子人格吗?”他们会怎么回答?

因此,关键不是“个案概念化”这个词。以后,也许还会有人用另外的一些我们不知道的词来攻击,那时我们怎么回应?我们需要学会所有流派的所有词汇吗?我们需要做心理咨询的“慕容博”吗?对于大多数人来说,这显然是不可能的。

所以,个案概念化情结的背后,是自卑感问题。

06我们如何面对这个情结

当然,第一步,我们可以学学怎么用意象对话做个案概念化。

进一步,我们也可以多学习一些心理咨询的知识。有些知识,对于提高我们的心理咨询水平还是很重要的。比如普通心理学、人格心理学和发展心理学的基本知识,基本的心理咨询会谈技巧,心理咨询的基本过程,心理咨询的基本伦理等我们都可以学习。其他一些大的心理咨询流派,比如精神分析、认知疗法和人本主义疗法的一些入门知识,我们了解一些也是不无裨益的。

但更进一步说,更重要的,还是去看到自己的自卑感,对这个自卑感背后的各种错综复杂的心理机制进行观察,让自己获得心理成长。

当自己通过心理成长,超越了自己内心的自卑,那么我们就可以坦坦荡荡,对别人不骄不卑。那时候,如果有个人说了一个我们不知道的词,我们就可以坦然地回答说,“这个词我不知道,它不是意象对话理论中的用词。请问这个词,是哪个流派用的?是什么意思?”深圳意象对话

学无止境,想学我们就可以继续学嘛——心里却不用不安和自卑,君子坦荡荡。

朱建军

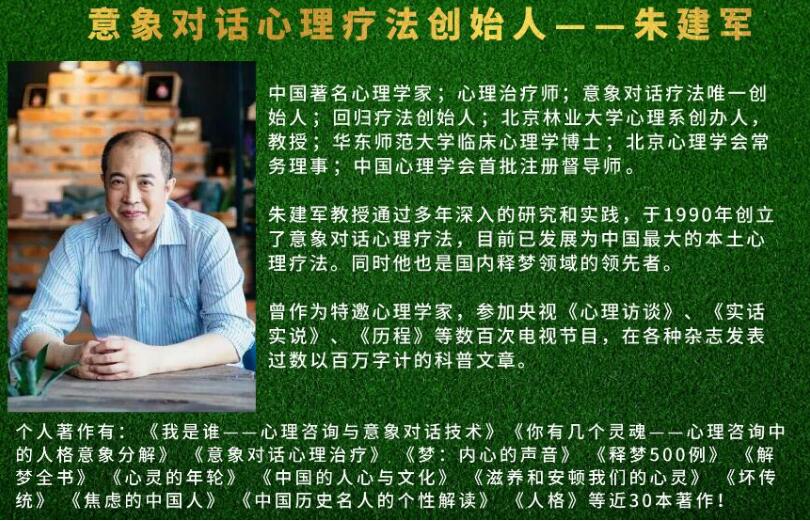

中国著名心理学家

心理咨询与治疗师

意象对话疗法唯一创始人

回归疗法创始人

北京林业大学教授

北京林业大学心理系创办人

华东师范大学临床心理学博士

北京心理学会常务理事

中国心理卫生协会心理治疗与心理咨询专业委员会委员、及文化与心理治疗学组委员。

返回

返回 首页

首页 导航

导航